外資Tier1在華“反向輸出”再添重磅案例。

今年9月底消息,由舍弗勒智能裝備中國團隊自主研發制造的三合一電驅裝配線,已圓滿完成預調試,并分裝10車順利發運歐洲,即將交付歐洲頭部車企匈牙利生產基地。

圖片來源:舍弗勒

這條深度集成定轉子總成裝配、舍弗勒自研智能選墊平臺等核心制造工藝的產線,嚴格對標歐洲交付標準及歐洲頂級車企技術規范,實現了高端制造裝備從中國向海外市場的高質量輸出。

這并非個例,而是外資Tier1在華戰略升級的生動縮影。從早期“在中國為中國”的本地化適配,到如今“在中國為全球”的研發與制造輸出,這一顯著的轉變背后,蘊含著深刻的產業邏輯。

相關案例增多,“反向輸出”成新趨勢

回溯過往,中國汽車產業更多是技術的引進方,努力吸收和消化國外先進技術,實現自身的發展。而如今舍弗勒中國團隊的這一成果,無疑證明了中國具備了自主創新并向全球輸出先進技術與裝備的能力。

更為關鍵的是,類似案例近年來正不斷增多,越來越多外資Tier1企業調整在華戰略,從“在中國為中國”的本地化適配,轉向“在中國為全球”的全球化輸出,開啟了“中國研發、全球應用”的技術反哺之路。

在今年4月的上海國際車展上,這一趨勢得到了集中體現。

在此期間,中國總裁徐大全明確表示,博世正在從“根植本土、服務本土”向“立足中國,服務全球”轉型,多項創新技術在中國市場開發或率先應用,隨后反哺至海外市場。以智能出行領域為例,博世縱橫輔助駕駛、具備艙駕融合能力的高性能座艙域控制器首個項目,線控制動首個項目均在中國開發。其中,縱橫輔助駕駛升級版的首個出海項目已明確時間表,將于2026年第一季度正式量產。據悉,截至今年4月底,博世智能駕控已累計幫助200余款車型出海。

此次車展上,馬勒展出的產品中,超95%已實現國產化或具備國力,且相當一部分由本地研發團隊開發或進行本土化改良設計。不僅如此,馬勒在中國的研發和生產不但服務于中國市場,還服務于全球市場。例如其即將在2026年批產的雙軌熱管理集成模塊,已完成整車驗證并適配全球主流制冷劑,成為馬勒服務全球市場的“中國研發樣本”。另外其中國團隊開發的800V/11KW碳化硅雙向三合一車載充電機,集成了3.5KW DC/DC轉換器和電源分配單元,其中DC/DC轉換器已獲得一家豪華品牌汽車制造商價值2億歐元的合同。

圖片來源:

同期,蓋瑞特全球總裁兼首席執行官芮博廉(Olivier Rabiller)亦透露,從五年前起,蓋瑞特中國團隊開始向全球輸出產品,且這一進程將持續推進。例如其第五代廢氣旁通渦輪增壓器、氫燃料電池電動空壓機等創新產品便由中國團隊主導研發,正實現“從東方走向全球”的技術反哺。

車展之外,更多外資Tier1的中國團隊在技術全球化領域持續突破。據蓋世汽車了解,近年來,中國團隊已經主導了多項全球性技術研發,其研發的跨屏氣囊、智能座艙保護方案等產品,往往率先在中國市場落地,再推廣至海外。

今年9月,采埃孚集團執行副總裁、中國區總裁、亞太區運營總裁汪潤怡在接受采訪時亦透露,中國已成為采埃孚眾多新技術的“首發地”,其很多產品從研發、首發到量產,都發生在中國,比如今年4月量產的線控轉向系統ETA、800V碳化硅電驅系統均率先在中國落地,并實現對歐洲市場的反向輸出。

進入10月,案例仍在持續增多。法雷奧披露其新一代雙電控解決方案已與兩家中國主流汽車制造商簽訂量產合同。該解決方案計劃于2026年開始量產。法雷奧動能系統事業部首席執行官Xavier Dupont認為,憑借全新一代的雙電控平臺,法雷奧能快速滿足中國對高效緊湊動力總成系統的強勁需求,且其也期待將這一先進技術提供給全球的其他客戶。

圖片來源:法雷奧

事實上,法雷奧早有此類實踐。法雷奧全球執行副總裁顧劍民此前在接受采訪時便提到一個案例,其武漢車燈研發中心開發的超薄雙功能照明模組,從30毫米高度突破至15毫米量產、5毫米技術儲備,且其指出,“在中國研發、中國首發,再推向歐美市場。這種‘反向輸出’模式正在重塑法雷奧的全球技術布局。”

同樣在10月,佛瑞亞海拉宣布其首款智能調光玻璃控制器正式落地中國市場,該產品已于今年8月在國內實現量產,且已快速應用于多家本土主流車企。行業分析認為,該產品在舒適調節、隱私保護、性能穩定性方面表現突出,同時還能有效降低車輛能耗、延長電動車續航里程,憑借這些核心優勢,這一解決方案具備向全球市場推廣的巨大潛力。

總之,從當前產業實踐來看,眾多外資Tier1在“中國研發、全球輸出”領域已積累了豐富案例與實質性成果。展望未來,隨著這些企業在華布局的持續深化,此類技術反哺的案例也將持續增多。

三大核心布局支撐,持續推動戰略升級

外資Tier1“中國研發、全球輸出”的成果,并非偶然的市場選擇,而是源于系統性規劃與長期投入。通過三大核心舉措,這些企業持續推動“在中國為全球”戰略落地,逐步將中國打造為全球研發與制造的核心樞紐。

其一是加碼研發投入、升級研發中心,著力打造全球級創新策源地。外資Tier1深刻意識到,要實現“中國研發、全球輸出”的核心目標,關鍵在于構建具備全球競爭力的本土研發體系,這既需要匯聚頂尖的研發人才團隊,也需要搭建先進的研發設施、整合優質的研發資源。基于這一認知,近年來,外資Tier1在中國新建高規格研發中心、升級現有研發機構層級的動作頻頻,以此不斷夯實本土創新根基。

例如在今年3月,馬瑞利宣布位于上海的馬瑞利車燈與感知中國研發中心正式升級為馬瑞利車燈與感知亞太創新中心。通過整合亞太地區的研發資源,車燈與感知亞太創新中心將進一步強化本土技術優勢,構建以中國為中心、覆蓋亞太、輻射全球的技術創新樞紐。

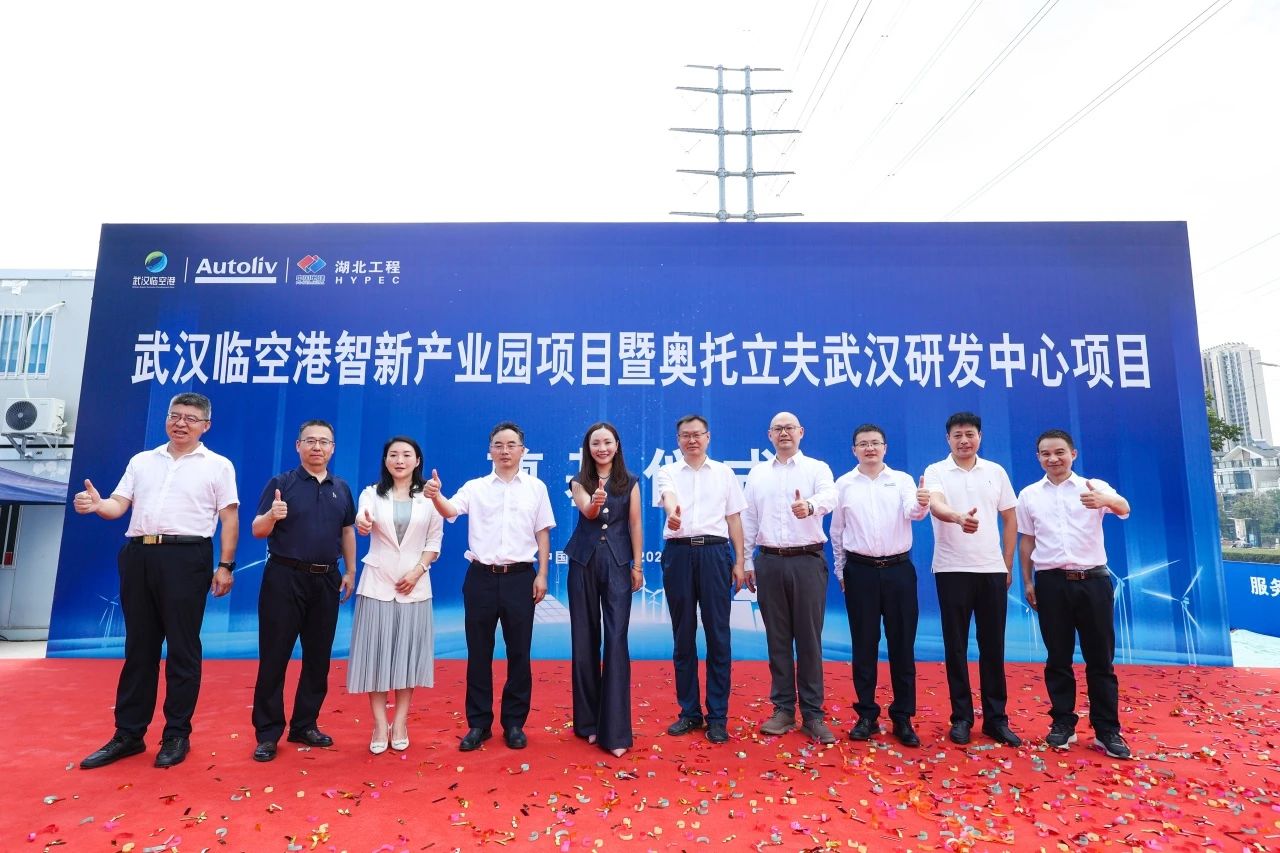

7月,奧托立夫武漢技術研發中心奠基。奧托立夫指出,未來,該中心將成為奧托立夫產品設計、虛擬仿真、試驗驗證及系統集成的重要基地,全面覆蓋汽車安全系統的研發需求,進一步提升公司在移動出行安全領域的技術創新能力,為全球客戶提供更優解決方案。

圖片來源:奧托立夫

研發中心的設立以及層級的不斷升級,使得外資Tier1在中國的研發能力得到了質的提升,能夠更好地開展前沿技術研究和產品開發。

其二是在制造端加大投入,布局高標準制造基地,建設全球供應鏈核心節點。研發成果的全球化輸出,離不開穩定、高效、高質量的制造體系支撐。為此,外資Tier1紛紛在中國建設規模化、智能化的制造基地,將中國打造為全球供應鏈的核心環節。

舉例來說,法雷奧在中國設有13個研發中心、27個生產基地;采埃孚一直將中國視為核心戰略市場,扎根中國40多年,已經在中國建設了50多家工廠和5家研發中心,僅過去五年就投資近35億歐元。

其三是培育本土供應鏈,通過雙向賦能構建“本土-全球”協同網絡,提升整個供應鏈的全球競爭力。外資Tier1深知,自身的發展離不開本土供應鏈的支撐,同時本土供應鏈的升級也能為其全球業務帶來更大價值。為此,外資Tier1積極與中國本土供應商合作,通過技術支持、管理賦能、訂單傾斜等方式,幫助本土供應商提升技術水平與生產能力,共同構建高效、協同的供應鏈體系。

安波福便是這一布局的典型案例。據悉,安波福在華培育百余家核心供應商,通過與這些本土供應商的緊密合作,安波福不僅實現了原材料的本地化采購,降低了成本,還提升了供應鏈的響應速度和靈活性。

圖片來源:安波福

從研發創新到制造落地,再到供應鏈協同,外資Tier1逐步構建起一套完整的“在中國為全球”戰略實施體系。這一過程不僅體現中國市場從“制造基地”向“創新高地”的轉變,更預示著中國將在全球汽車技術迭代與產業升級中扮演更關鍵角色。

戰略升級背后,中國價值與供應鏈驅動

外資Tier1在華戰略升級,是中國市場“雙核心”價值與供應鏈能力躍遷共同驅動的結果。

中國市場對于全球汽車產業而言,具有無可替代的“雙核心”價值。一方面,中國是全球最大的汽車市場,龐大的消費群體和持續增長的市場需求,為汽車企業提供了廣闊的發展空間;另一方面,中國還是新能源與智能化創新的策源地。據乘聯分會數據,2022年中國新能源乘用車全球占比超過63%,2023年達到64%,2024年則來到70.4%。

如此龐大的市場規模和快速的創新速度,為技術迭代提供了天然試驗場。外資Tier1企業在中國市場能夠快速獲取大量的用戶反饋和數據,從而加速產品的優化與升級,這是其他市場難以比擬的優勢。

馬勒CEO Arnd Franz此前便強調,中國不但在規模上是全球最大的市場,并且在很多領域已經領先世界。要想讓新技術快速落地,中國市場是不二之選。

中國市場的政策環境也為新能源與智能化創新提供了有力支持。政府出臺了一系列鼓勵新能源汽車發展的政策,如購車補貼、稅收優惠、充電樁建設補貼等,這些政策不僅促進了新能源汽車的普及,也吸引了大量資本和人才進入該領域,形成了良好的創新生態。

與此同時,中國供應鏈已從成本優勢轉向技術引領。曾經,中國供應鏈的核心競爭力更多體現在低成本制造與規模化生產上;而如今,隨著技術研發投入的持續增加,中國供應鏈在多個領域已實現技術突破,從“跟隨者”轉變為“引領者”,眾多創新產品選擇在中國市場首發,便是最直接的證明。

圖片來源:長安汽車

蓋瑞特全球總裁兼首席執行官芮博廉(Olivier Rabiller)此前便明確指出,中國市場是全球最大的汽車市場,也是蓋瑞特新技術起跳的“橋頭堡”。事實上,其中國團隊之所以能夠從五年前開始向全球輸出產品,正是因為其在中國服務的客戶已經在引領全球汽車發展的速度。

這種供應鏈能力的躍遷,背后是中國制造業多年來的持續投入與積累。在技術研發層面,中國企業與科研機構在汽車核心技術領域的投入不斷加大,專利數量與質量持續提升;在人才培養層面,中國的高等教育與職業教育體系不斷優化,加大了對汽車工程、電子信息、人工智能等相關專業的人才培養力度,為汽車產業輸送了大量高素質的技術人才與產業工人;在產業配套層面,中國已形成全球最完整的汽車工業體系,從上游的原材料供應,到中游的零部件制造,再到下游的整車組裝,每個環節都有完善的企業集群,能夠為汽車產業提供全方位、高效率的配套支持。

這種成熟且高性價比的本土供應鏈體系,不僅降低了外資Tier1的研發與制造成本,更確保了產品的質量與交付效率,為其研發制造“全球級”產品提供了堅實的基礎支撐。

未來挑戰猶存,仍需持續成長

盡管外資Tier1企業在華“為全球”戰略已取得顯著進展,中國市場也為其提供了廣闊的發展空間,但在未來的發展道路上,外資Tier1仍需面對多重挑戰。

其中首要面臨的是技術創新的壓力。當前,全球汽車產業正處于向智能化、電動化加速轉型的關鍵時期,技術迭代速度空前加快——在電動化領域,電池能量密度、充電速度、安全性等技術指標持續提升,固態電池、鈉離子電池等新技術不斷涌現;在智能化領域,自動駕駛技術從L2向L3、L4級快速演進,智能座艙、車聯網技術的應用場景也在不斷拓展。

這些技術領域的快速發展,對外資Tier1企業的研發能力提出了更高要求:不僅需要持續加大研發投入,組建跨領域的高端研發團隊,還需要精準把握技術發展趨勢,避免在技術路線選擇上出現偏差。然而,技術創新并非一蹴而就,不僅需要巨額的資金投入(包括研發設備采購、人才薪酬、試驗驗證等),還需要長期的技術積累,且存在一定的技術風險——即使投入大量資源,也可能因技術難度過高或市場需求變化,導致研發成果無法實現商業化,給企業帶來損失。

其次,市場競爭的加劇也是外資Tier1不可忽視的挑戰。近年來,中國本土汽車零部件供應商成長迅速,憑借對中國市場需求的敏銳洞察、更靈活的生產響應能力、更低的成本控制水平,以及持續的技術突破,在多個細分領域已具備與外資Tier1同臺競爭的實力。例如,在新能源汽車的電池、電機、電控領域,本土供應商已占據相當大的市場份額;在智能化領域,本土企業在智能座艙、自動駕駛算法等方面也表現突出。這些本土供應商不僅服務于中國本土車企,還開始向國際市場拓展,與外資Tier1形成直接競爭。

未來,隨著本土供應商技術實力的進一步提升,市場競爭態勢將愈發激烈,外資Tier1若不能在技術創新、成本控制、客戶服務等方面持續發力,很可能在部分細分市場失去優勢。

綜合來看,未來外資Tier1企業在華的發展,關鍵在于能否平衡“挑戰”與“機遇”,實現自身戰略與中國市場的深度融合。若能進一步深化本土化布局,例如加強與中國本土企業的協同合作,共同開展技術研發,優化研發與制造體系,提升對市場需求的響應速度,加大對本土人才的培養與吸納,構建更具本土化優勢的團隊,外資Tier1不僅能實現自身在華業務的持續增長,還能將中國市場的創新成果更好地輸出至全球,為全球汽車供應鏈的優化升級注入新的活力,推動全球汽車產業向前發展。