當理想汽車發布其i8車型正面撞擊乘龍卡車的測試視頻后,社交網絡瞬間被點燃。畫面中,乘龍卡車四輪騰空,駕駛室轟然傾倒,而理想i8則是以“相對體面”的形式停在原地。

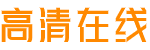

這場充滿戲劇張力的碰撞隨即引爆輿論漩渦:究竟是理想汽車以技術實力撞動了“不可能撼動”的重卡?還是精心設計的營銷魔術?乘龍卡車一句“法務部門正在處理”的官方回應,更是為這場碰撞蒙上法律疑云。

技術爭議:理想“神力”從何而來?

這場碰撞的震撼結果挑戰著公眾對物理定律的樸素認知。重卡因其巨大的質量和堅固的車架結構,在傳統碰撞理論中本應具備壓倒性優勢。可此次結果卻十分反常,而這必然也就引發了外界對測試條件嚴謹性的多重審視:

1、配重疑云

卡車是否為“空殼狀態”?滿載與空載狀態下的卡車動態響應天差地別。若乘龍卡車未按標準運營質量配置配重(如沙袋、水泥塊),其重心與結構強度將無法反映真實事故場景,輕量化狀態極易導致“被掀翻”的視覺效果。

2、速度玄機

碰撞瞬間的相對速度是核心變量。若i8的沖擊速度遠超卡車,巨大的動能差可能導致卡車失衡。測試方是否披露了精確的速度參數?速度差異是否刻意營造了有利于轎車的碰撞條件?

3、結構弱點

碰撞點是否精準打擊了卡車車架的薄弱銜接處(如大梁與駕駛室連接點)?卡車設計為后部承受巨大載荷(掛車與貨物),前部相對薄弱。針對性碰撞可能放大了卡車的結構性失效。

4、SUIV“盔甲”

理想i8作為純電車型,其底盤平鋪的電池包形成堅固的“滑板結構”,前部剛性防撞梁與高強度車身設計,在特定角度與速度下,理論上可能將巨大撞擊力傳導至卡車相對脆弱的區域。

行業反思:碰撞測試淪為營銷工具?

隨著乘龍卡車“法務介入”的強硬姿態,終于也是徹底撕開了汽車行業碰撞營銷的隱秘角落。而在我們看來,如果車企的營銷宣傳脫離了關乎車主用車最本質的東西,那無疑就像是空中樓閣,也將引發公眾對多個方面的反思。

“特制”測試的泛濫

當碰撞測試脫離中立的第三方標準(如C-NCAP、中保研),由車企自行設計、執行并發布時,其客觀性必然存疑。選擇特定對手、設定特殊條件、聚焦有利角度,已成為心照不宣的“技巧”。這次事件是這種扭曲生態的一次集中爆發。

安全本質的迷失

汽車安全的終極目標是保護生命。這場測試引發狂歡的“卡車彈跳”畫面,與乘員安全的核心指標(如生存空間完整性、碰撞力傳遞路徑、約束系統有效性)關聯幾何?公眾的注意力是否被戲劇性表象帶偏,忽略了真正的安全內涵?

信任危機的加劇

車企自導自演的碰撞“大秀”頻現,不斷消耗公眾信任。當每一次“震撼”結果都伴隨質疑與口水戰時,消費者如何甄別真實的安全性能?長此以往,行業整體的公信力將岌岌可危。乘龍卡車的法務行動(截止發稿前,東風柳汽已發布侵權聲明),正是對這種信任透支的激烈反彈。

寫在最后:總言之,理想與乘龍的碰撞羅生門,絕非一場簡單的技術爭論。它是汽車營銷邊界模糊、行業標準缺位、公眾認知被引導的縮影。若要撥開迷霧,我們認為需做好以下這幾方面:

呼喚“陽光”測試:完整、原始、未經剪輯的測試視頻數據必須公開,接受專業機構和公眾審視。涉事方需公開詳細測試參數(速度、配重、車輛狀態、碰撞點分析)。

重塑權威標尺:行業亟需強化第三方碰撞測試機構的權威性與普及度,讓安全評價回歸統一、科學、透明的標準體系,壓縮“定制化碰撞秀”的生存空間。

回歸安全初心:車企營銷應恪守倫理底線。安全是生命的基石,不應淪為博眼球的競技場。真正的安全實力,無需依賴有爭議的“震撼”場面來證明。

這場卡車被撞翻的“奇觀”,最終翻騰起的不僅是車輪揚起的煙塵,更是整個行業對安全本質與誠信底線的深刻反思。在權威結論與完整信息披露之前,咱們公眾不妨保持冷靜和客觀審視的心態。畢竟,安全不是一場秀,而是沉甸甸的生命責任。當企業忙于制造“震撼”時,我們更期待它們在每一次真實道路碰撞中,默默守護住那份不被鏡頭捕捉的平靜與安全。