“一汽豐田高管給雷軍和小米汽車挑錯”。微博上的這則突如其來的熱搜詞條,讓一汽豐田難得地體會到一次被輿論關注的滋味。

8月11日,一汽豐田銷售公司企劃部部長趙東發文稱:“汽車理論中并沒有輪軸比、輪高比這樣的概念,因為是我尊重和敬佩的@雷軍總說的,我這種科班出身的竟然也沒敢反駁。”

然后話鋒一轉,“最近找研發的同學進一步核實才敢確認,這些概念其實都是小米發明的,也算是@小米汽車對傳統汽車理論的貢獻吧。”

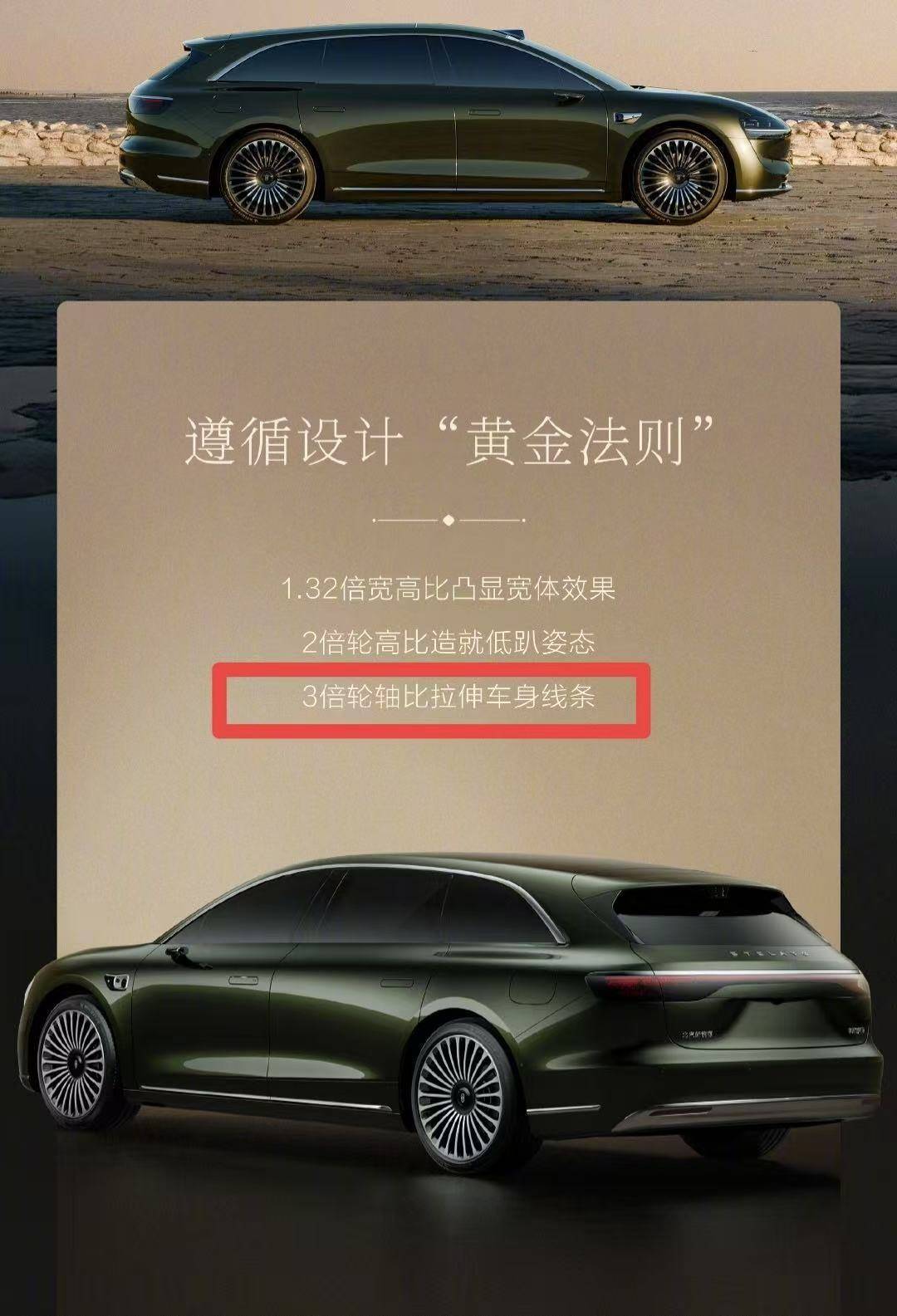

值得玩味的是,在強調“小米發明輪軸比”概念之后,趙東又開始發掘其他“紕漏”。他認為,小米YU7描述的“3倍輪軸比”是算錯數了,實際是4倍輪軸比,一汽豐田bZ5的輪軸比也是4。與此同時趙東還表示,在小米宣稱最優輪軸比是3倍后,很多企業也紛紛效仿,他提醒這些企業:打小抄注意別把錯誤答案也抄上。

這不是趙東第一次提及小米輪軸比的話題。8月5日他就曾發文“糾正”雷軍所說的3倍輪軸比其實應該是4倍,并強調bZ5和小米YU7一樣,經典設計都是相通的。

不過,當時這句話并未引起業內關注,直到一周后,趙東繼續搬出了“研發”同事的說法來論證自己的觀點。這時候,“一汽豐田高管給雷軍和小米汽車挑錯”詞條的出現也顯得更加耐人尋味。

對于一汽豐田單方面的“挑刺”,其實值得聚焦的話題不只是“輪軸比”說法對錯本身,更值得思考的是,作為曾經的一線合資企業,一汽豐田如今難道也要靠加滿小米汽車的tag才能在輿論場上獲得一席之地?合資企業打開流量閥門的正確姿勢到底是什么?

“輪軸比”之爭,誰對誰錯?

從小米YU7上市,到趙東對“輪軸比”舊事重提已經過去一個月時間,所以,究竟是后知后覺?還是為了制造輿論?不得而知。但可以肯定的是,趙東的質疑與雷軍的說法在 “出發點”上存在沖突。

確實,“輪軸比”并不是個專業的設計名詞。但某在意大利設計師學習過的汽車造型設計師對《車壹條》表示,在汽車工業設計領域,一直都有類似的說法或者概念運用,即以車輪直徑為基準,衡量車輛不同部位長度與輪子直徑的比例關系,比如最能奠定視覺初印象的前懸長度、車身長度、后懸長度以及車頂高度。其中輪軸比,往往被視作對車身美感的判斷依據之一。

“其實設計里一直有這么個概念,但沒有硬性要求,只是大家都知道這樣設計好看,所以就傾向于這樣的設計比例。”

嚴格來說,小米并非這一概念的發明者,因為從BBA代表的海外品牌,到中國汽車品牌,這種測算方式早已約定俗成。比如在小米YU7上市之前,問界M5便在設計的部分以“3倍輪軸比拉伸車身線條”強調這一設計法則,包括小鵬汽車、比亞迪、長安等等車企也都沿用過這樣的說法。

至于趙東所說的小米YU7輪軸比應該是4而不是3的說法,也與小米對輪軸比的理解,或工業設計類專業的理解存在本質上的不同。

趙東咨詢的“研發同學”,理所當然認為輪軸比就是傳統意義上“車輛軸距與輪胎直徑的比例”。但問題在于,汽車研發與工業設計本身是兩個截然不同的專業門類,在產品落地的最后階段之前都沒有太多關聯,都是各做各的。

“所以說搞技術工程的去評價雷軍PPT上的內容,只能說他可能對這些也不見得很清楚”,這位從事工業設計的專業人士告訴《車壹條》。

而小米的理解則是把汽車“前后輪之間能塞幾個輪胎”的視覺設計感,用3倍輪軸比的說法表達出來,目的是更方便消費者加深認知。所以站在小米的視角,“輪軸比”并非為了體現嚴謹與專業,而更像一種營銷手段,讓消費者快速get到設計美感。事實上,這本身也是小米一貫的風格,從“一元硬幣厚度”到“防曬玻璃”,消費者和競爭對手們也早已見怪不怪。

客觀來說,對于輪軸比這樣一個沒有明確的定義,但卻被廣泛認可的概念,本身就存在公說公有理婆說婆有理的辯論空間,但一汽豐田借此與小米“強行關聯”,反而顯得有些不體面。

蹭流量的一汽豐田,焦慮的是什么

作為一汽豐田銷售公司企劃部部長,趙東已在這一職位3年多時間,在這之前,他一直活躍在一汽集團各個細分品牌下,包括一汽奔騰、一汽馬自達,主要專注市場和銷售方面的工作,所以對一汽豐田如今的地位變化、以及市場端的反饋他應該諳熟于心。

換句話說,趙東對“流量”的迫切,真正反映的是他背后的一汽豐田對出圈的深層焦慮,無論是此次涉及小米汽車的話題討論,還是此前一再強調“有大梁才算硬派越野”的言論,看似是直抒胸臆,但難掩想要博取關注的內心戲。

在合資板塊回暖乏力的大背景下,一汽豐田作為日系合資代表,的確面臨較大的銷售壓力,這是不容置疑的客觀事實。

今年年初,為推動降本,一汽豐田銷售總部正式從北京東三環的繁華地段搬遷到天津工廠,盡管要付出高達“一個小目標”的遣散費、同時面對員工對其“變相裁員”的控訴也必須進行。不僅如此,在2024年一汽豐田經銷商數量也大幅銳減,較上一年直接翻倍,種種變化都充分證明了一汽豐田已逼近生存困局。

所以,流量的加持,對一汽豐田來說或許可以起到“雪中送炭”的作用,但前提是,一汽豐田本身也要具備能讓“炭”發揮熱能的支撐。

目前來看,就算是與處在“一條船上”的廣汽豐田同臺競技,現在的一汽豐田也不夠硬氣。今年上海車展上,廣汽豐田和一汽豐田呈現出的“冰火兩重天”現象便直觀地反映出這一判斷。

當時南北豐田同在豐田汽車展臺展出,廣汽豐田的兩款新車鉑智3X、鉑智7周圍人潮涌動,幾乎到了排隊看車的程度,儼然C位擔當,而另一邊的一汽豐田bZ5卻無人問津。這種情況在南北豐田成立以來鮮少發生,如今卻直接從“比翼齊飛”變為了“云泥之別”。

銷量表現可能更讓一汽豐田感到“扎心”,根據最新的7月銷量看,廣豐的鉑智3X月銷接近7000臺,幾乎成為合資純電板塊的扛把子,而一汽豐田bZ5卻只有一千多臺。

對身處變革洪流中的車企來說,流量固然重要,但打開流量的正確姿勢應該建立在優質的產品和正確的戰略思考之上,而非顧左右而言他。只能說,一汽豐田要補足的功課還有很多,抓取流量并不見得是第一要務。